Tabla de contenidos

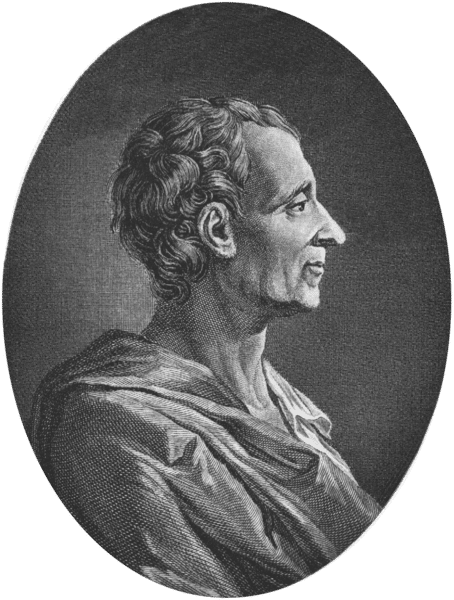

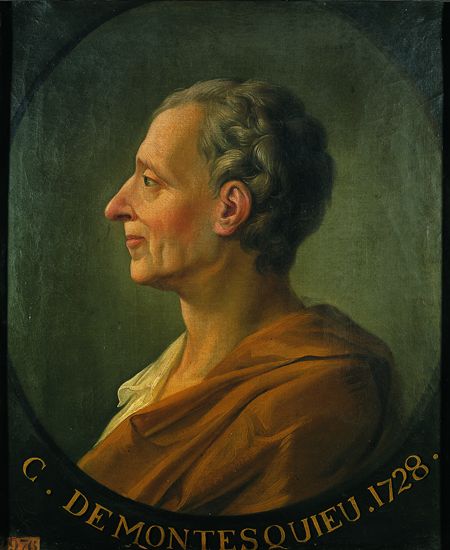

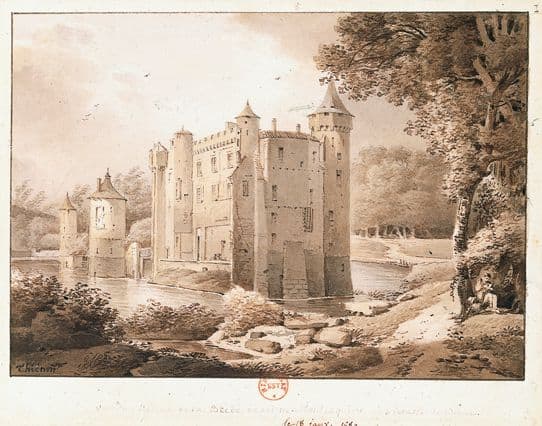

Escritor francés (castillo de La Brède, cerca de Burdeos, 1689-París 1755).

[ align=»aligncenter» width=»450″]

Nacimiento18 de enero de 1689 en el Château de La Brède, cerca de Burdeos.

Familia

Antigua nobleza provincial de origen protestante. Será el Barón de La Brède. Se casa con una protestante, Jeanne de Lartigue.

Formación

Estudiante en el Colegio Oratoriano de Juilly (diócesis de Meaux), luego estudió derecho. Abogado, asesor del Parlamento de Burdeos, heredó el cargo de presidente de mortero.

El comienzo de su carrera

Miembro de la Academia de Ciencias de Burdeos; sus discursos tienen un gran éxito. En 1716, aconsejó al Regente que redujera los impuestos.

Primeros éxitos

Las Cartas persas , escrita entre 1717 y 1720, primera obra de Montesquieu, apareció anónimamente en 1721. Ante la amplitud de su éxito, mientras frecuentaba los salones parisinos, se reconoció a sí mismo como su autor. En 1724, publicó Le Temple de Gnide , un poema en prosa licencioso. En 1728, fue elegido miembro de la Academia Francesa. Tras una gira por Europa, escribió Consideraciones sobre las causas de la grandeza de los romanos y su decadencia (1734).

Principales publicaciones:

L’Esprit des lois , en 1748. Publicó anónimamente esta obra, fundamental para la historia del derecho y de los ideales democráticos, que fue incluida en el Índice (el Papa prohibió su lectura) en 1751. Participa en la Enciclopedia y escribe en particular el artículo “Gusto”.

Muerto

Murió el 10 de febrero de 1755 en París. Diderot es el único “filósofo” que siguió su entierro.

Tradición y modernidad

Pero este hombre de tradición era también un hombre moderno, habiendo llegado a la edad adulta en el momento en que terminó la famosa disputa, cuyo significado no es estrictamente literario. Se formó en este período de la «crisis de conciencia europea» cuando el viejo orden y los valores aceptados fueron sacudidos por un gran viento de protesta, y, hasta su muerte, su horror al «despotismo» se nutre del recuerdo de los años oscuros del reinado de Luis XIV. La educación recibida de los oratorianos de Juilly, menos retóricamente clásica que la impartida por los colegios de los jesuitas, puede haberlo predispuesto a mirar de nuevo el viejo mundo. Sobre todo, este “gran provinciano” se convirtió muy pronto en un parisino que nunca dejaría de sentirse atraído por la capital de la Europa ilustrada. Porque esta atracción no es solo mundana. La aristocracia que Montesquieu frecuentaba en los salones parisinos, en particular en el de Madame de Lambert, era también una élite intelectual en la que se codeaban «mentes bellas», literatos, eruditos y filósofos. Su posición social, el éxito deLetras persas , su título de académico le abrió toda Europa cuando emprendió en 1728 la «gran gira» que lo llevó durante tres años de Viena a Venecia, Florencia y Nápoles, de Roma a Holanda y Londres, donde permaneció casi dieciocho meses. Gracias a gacetas y cuadernos de viaje, el horizonte se amplía aún más: junto a la antigüedad clásica y los «orígenes» de la monarquía francesa o de la Europa contemporánea, civilizaciones lejanas -Persia, Guinea, las dos Indias, Japón, China- tienen su lugar en La Brede. Francés “casualmente”, a pesar de estar arraigado en su tierra natal, Montesquieu quiere ser ciudadano del mundo: lo es tanto en la práctica como en la vocación.

Si inaugura un siglo cosmopolita, no lo es, sin embargo, en sus aspectos fútiles y superficiales. Cuando viajaba, tenía la ligera curiosidad del socialité divertido por los modales pintorescos, pero también una atención metódica a los sistemas políticos así como a los aspectos económicos e incluso militares de la vida de los Estados. Poco sensible a los paisajes, descubrió las bellas artes en Italia, pero la belleza de las obras, sin serle ajena, le retuvo menos que la forma en que estaban realizadas. A lo largo de su vida, empuja al tecnicismo el gusto por las observaciones precisas y los hechos del espacio y del tiempo que acumula en sus cuadernos: Mis pensamientos , Spicilège , Voyages , Geographica. Pero su ambición intelectual superó con creces la de las “colecciones” de curiosas, que continuaron, en el siglo XVIII , la tradición de la erudición humanista. Montesquieu tiene la curiosidad razonada del filósofo que reúne y conecta los hechos aislados por la observación superficial, y sobresale en descubrir relaciones inesperadas entre ellos. Finalmente, tiene gusto por lo útil y pasión por el bien público. Moderno sobre todo por su deseo de comprender, para que podamos vivir mejor, el mundo en el que vive.

las “Cartas persas” (1721): una valoración lúcida

“Cuando llego a una ciudad siempre voy al campanario más alto oa la torre más alta para verlo todo junto” (Viajes).

Es un signo de los tiempos que sus primeros trabajos lo muestran tentado tanto por la ciencia como por la política. Su Memoria sobre las deudas del Estado (1716) y su Disertación sobre la política de los romanos en religión (1716) son obras circunstanciales en las que se posiciona sobre las dificultades económicas y religiosas de la Regencia. Les siguió inmediatamente un proyecto de Historia física de la Tierra antigua y moderna (1719), proyecto que Buffon 1707-1788 llevaría a cabo treinta años después, y Observations sur l’histoire naturelle, donde un torpe amateur resulta ser un audaz filósofo. Montesquieu figura allí entre los «cartesianos rígidos», para quienes los misterios de la generación dependen únicamente del «movimiento general de la materia». Se puede ver en estos primeros escritos y en la doble vocación de la que dan testimonio al menos tanto como en la lectura de La Bruyère, J.-P. Marana o C. Cotolendi, la “fuente” directa de las Cartas persas.

Compuestas en tres años, desde finales de 1717 hasta finales de 1720, no son ni la broma imprudente que deploraba Marivaux, ni la obra deliberadamente subversiva que P. Valéry descubrió allí, sino el lúcido balance de un mundo en crisis. Libro espiritual, ciertamente, donde recorremos todos los matices de la ironía, desde la diversión al sarcasmo y la sátira indignada, pero también libro serio, que trata problemas serios y donde el autor ya se pregunta sobre las condiciones y modos de la felicidad social. Libro rebelde, que denuncia uno a uno los falsos valores del Oriente musulmán y del Occidente cristiano, y cuyo poder de contestación va mucho más allá de la simple burla, sino también un intento positivo de definir los valores reales, los que fundarán el humanismo de las luces: razón, justicia, libertad, tolerancia, “industria”. Una obra inquieta, como su héroe, el persa Usbeck, que se debate entre el escepticismo y el idealismo. Ni siquiera es el aparente desorden de la composición, tan alejada del rigor clásico, lo que no haceLetras persas tanto un modelo de racionalismo crítico como una obra maestra del centelleo rococó.

La prueba de un método: «Consideraciones sobre las causas de la grandeza de los romanos y su decadencia» (1734)

«Al dejar mucho que ver, deja aún más que pensar y podría haber titulado su libro, Historia romana, para uso de estadistas y filósofos» (d’Alembert).

Cuando Montesquieu, a su regreso de Inglaterra, medita sobre la historia de Roma, no es para olvidar el presente. Las Consideraciones no son un trabajo erudito o académico; abundan en alusiones a la actualidad, y no sin razón se imprimieron por primera vez al mismo tiempo que las audaces Reflexiones sobre la monarquía universal en Europa,a cuya difusión renunció el autor por prudencia en el último momento; mientras que la Guerra de Sucesión de Polonia revivió los peores recuerdos del reinado anterior, un estudio del imperialismo romano apenas disipó los problemas del momento. Otro paralelo se impuso en la mente de Montesquieu y sus lectores: la analogía entre la república romana y la monarquía inglesa. La redacción de Romanos es contemporánea al análisis de la Constitución inglesa, que se convertirá en el capítulo más famoso del Espíritu de las leyes.El libro debe leerse como una lección sobre los peligros del “despotismo” y como una reflexión sobre las condiciones concretas de la libertad: las “divisiones” de la república, que Bossuet condenaba, en realidad impedían cualquier “abuso de poder”; por el contrario, el orden monolítico establecido por Augusto, «un tirano astuto», era sólo «servidumbre».

A este discreto alegato a favor del pluralismo político se suma una lección filosófica que es sin duda la principal aportación de los romanos.al progreso de la historiografía. Si Montesquieu leía mucho, su erudición no es nueva y su método es muy acrítico; trata, por ejemplo, los orígenes de Roma con perfecta indiferencia ante el debate abierto desde hace diez años en la Academia de Inscripciones y Bellas Letras sobre el héroe epónimo y el séquito tradicional de los siete reyes de Roma. Pero renuncia a las facilidades de la historia narrativa, épica o trágica en favor de un análisis en profundidad para el que la articulación de «causas generales» y «causas particulares» es más importante que el enfrentamiento espectacular de los grandes hombres. Diríamos hoy que su concepción de la historia es estructural y no acontecida. Secularizando el providencialismo de Bossuet y el ocasionalismo de Malebranche,

«De l’esprit des lois» (1748) o la síntesis imposible

“Newton descubrió las leyes del mundo material: usted ha descubierto, señor, las leyes del mundo intelectual” (carta de Charles Bonnet, 14 de noviembre de 1753).

La racionalidad de la historia significa que las leyes y las costumbres, incluso las más aberrantes para la razón occidental moderna, tienen un “espíritu”. Veinte años de lecturas, observaciones y meditaciones han convencido a Montesquieu de que los hombres no se dejan “llevar únicamente por sus fantasías”. Escapando al doble escollo del dogmatismo y del pirronismo, el filósofo del derecho se esfuerza por tanto en explicar la razón de las cosas. Inmensa tarea que agota el entusiasmo intelectual de un hombre medio ciego: la atormentada génesis de la obra, el ensayo y error de su composición atestiguan su dificultad. Pero demasiado se ha dicho, desde 1748, del «desorden» del Espíritu de las Leyes. A falta de un plan riguroso, una lectura atenta descubre en los treinta y un libros, en la desconcertante sucesión de capítulos, a veces reducidos a unas pocas líneas, en el fulgor de un estilo lapidario que va del epigrama a la anáfora lírica, el «secreto cadena» de un pensamiento flexible y nervioso, deseoso de abarcarlo todo y de comprenderlo todo. Pionero de una nueva ciencia, como lo demostraron a su vez A. Comte, E. Durkheim, G. Gurvitch, S. Cotta, R. Aron y L. Althusser, Montesquieu fue el gran precursor de la sociología moderna: el primero en concebir el cuerpo político como un todo, cuyos elementos -clima, economía, costumbres, instituciones- actúan unos sobre otros según una lógica rigurosa. Sin embargo, distorsionaría el «diseño de la obra» para buscar en ella sólo los comienzos de una ciencia positiva de los hechos sociales. Para Montesquieu, la justicia y la ley natural son parte integrante de la “naturaleza de las cosas”: la necesidad de la naturaleza se funde con la finalidad de un orden orientado hacia lo mejor. Pero este enfoque optimista choca contra las instituciones: la esclavitud, el despotismo, etc. – cuya razón más comprensiva no se decide. Entonces, el idealismo conservador se convierte en idealismo crítico. Toda la ambigüedad política de Pero este enfoque optimista choca contra las instituciones: la esclavitud, el despotismo, etc. – cuya razón más comprensiva no se decide. Entonces, el idealismo conservador se convierte en idealismo crítico. Toda la ambigüedad política de Pero este enfoque optimista choca contra las instituciones: la esclavitud, el despotismo, etc. – cuya razón más comprensiva no se decide. Entonces, el idealismo conservador se convierte en idealismo crítico. Toda la ambigüedad política del’Esprit des lois está controlado por su doble objetivo metodológico, a menos que el primero, por el contrario, explique al segundo.

Desde 1748, el “liberalismo aristocrático” de Montesquieu ha sido objeto de interpretaciones contradictorias. En el siglo XIX , el autor del Espíritu de las leyes fue erróneamente considerado el padrino del sistema parlamentario. En realidad, no fue ni el «opositor de derecha» de la monarquía absoluta (L. Althusser), ni el teórico del capitalismo mercantil (Etiemble) del que hablamos hoy. No podemos resumir en una sola fórmula la obra multifacética de un hombre que supo unir de manera tan ejemplar, dentro del marco que le imponía la sociedad de su tiempo, la pasión por la razón y la pasión por la libertad.

Montesquieu y la ciencia política

Introducción

Montesquieu forma parte de la gran corriente de reflexión política de los filósofos del siglo XVIII . Este teórico, que explica la diversidad de razas y temperamentos humanos por la diversidad de climas que experimentan, diseccionó la sociedad clasificando los distintos tipos de gobierno con una originalidad de método y una modernidad que la sociología política contemporánea no negaría.

Los tres gobiernos

La república, la monarquía, el despotismo, estos son los tres tipos de gobierno que identifica Montesquieu.

En la primera, el jefe de gobierno se dirige directamente a sus súbditos, iguales en libertad: “El pueblo como cuerpo o sólo como parte del pueblo (esto es lo que distingue a la ‘democracia’ de la ‘aristocracia’) tiene el poder soberano”; el pueblo delega su autoridad al gobierno que lo representa.

En el segundo caso, el monarca gobierna, a través de cuerpos privilegiados, súbditos iguales en obediencia: “Se gobierna pero por leyes fijas y establecidas. Los órganos intermedios han recibido del soberano una delegación de poder […] Este pueblo está sujeto a la autoridad real. »

En cuanto al tercer caso, es el reino absoluto del déspota sobre esclavos iguales en servidumbre: “Uno solo, sin leyes y sin reglas, todo lo lleva por su voluntad y por sus caprichos […] hemos recibido la orden y basta . El pueblo se sometió al yugo tiránico de un amo absoluto.

El principio de los gobiernos

Cada tipo de gobierno descansa sobre un principio, un resorte que dirige su acción y asegura su salvaguardia.

El gobierno republicano se basa en el principio de la virtud -la subordinación voluntaria del interés particular al bien general- porque los ciudadanos son los garantes de la ley; la virtud debe permitirles hacer frente a sus deberes ya sus derechos cívicos.

El principio del gobierno monárquico es el honor: el código de honor debe permitir que los órganos privilegiados, a los que se confían responsabilidades, cumplan su misión; más allá de eso, el mecanismo constitucional permite el libre juego del egoísmo.

El principio del gobierno despótico es el miedo: “El miedo debe […] aplastar el coraje y extinguir hasta el más mínimo sentimiento de ambición. »

La teoría de las potencias intermedias

Entre las mentes ilustradas que querían un cambio moderado en la organización política (pero que no sospechaban la inminencia de una revolución), Montesquieu figuraría como partidario de una monarquía templada, donde el rey no puede ceder a la tentación de convertirse en déspota, ni el la gente a la de dar rienda suelta a sus instintos de independencia; como ilustración de este equilibrio cita la monarquía inglesa, caracterizada según él por «la libertad de las personas honestas al abrigo de las leyes», la separación de poderes, el poder del comercio y la prosperidad general. Corresponde además a los órganos privilegiados (principalmente el clero, la nobleza, los parlamentos) garantizar la paz interior del reino: a ellos, estos «poderes intermedios, subordinados y dependientes», les corresponde ejercer el ‘Estado en un cierto equilibrio.

La teoría de la distinción de poderes.

Con el mismo espíritu de moderación y equilibrio, Montesquieu recomienda que los poderes no se concentren en las mismas manos. Se distinguen tres niveles de poder: el poder ejecutivo, donde «uno actúa mejor que muchos»; el poder legislativo, que redacta, corrige y deroga las leyes, y que pertenece en principio al pueblo oa sus representantes; finalmente, el poder judicial, que juzga según las leyes y que depende de órganos específicos (parlamentos).

Montesquieu y la ciencia política

Montesquieu inaugura un nuevo método para el estudio de los hechos que afectan al gobierno de las sociedades. La política era para Maquiavelo una técnica regulada únicamente por la oportunidad, para Bossuet un misticismo que tenía sus fuentes en las Sagradas Escrituras. Se convierte con Montesquieu en una ciencia basada en el conocimiento preciso de las relaciones deseables entre los hombres: “Las leyes son buenas cuando logran no la equidad y la justicia en sí mismas, sino la parte de la equidad y la justicia que se adapta al clima, al terreno y a las costumbres. Si no fuera un anacronismo, se podría calificar la clasificación de los gobiernos de Montesquieu con un término tomado de la sociología moderna: Montesquieu hace la tipología de los regímenes.

Montesquieu y el liberalismo político

Las ideas de Montesquieu, pensador liberal, ejercieron una profunda influencia: los legisladores de las asambleas revolucionarias tomaron de él el principio de la separación de poderes y todo un programa de reformas. Como el de otros filósofos de su siglo, fundamentando su pensamiento en las ciencias humanas, el análisis político de Montesquieu tuvo siempre una importante dimensión moral.

Pero aunque aspirando a un cierto cambio, Montesquieu sabe que “todo se mantiene unido en el cuerpo político” y que, en consecuencia, cualquier modificación es difícil. “Pertenece”, dice, “proponer el cambio sólo a aquellos que tienen la suerte de penetrar con un golpe de genialidad toda la constitución de un Estado. »

Ideas principales

Él era un crítico de la absolutismo es de catolicismo, defensor de democracia, siendo su obra más destacada ”El espíritu de las leyes”, Publicado en una publicación en 1748, un tratado de teoría política, en el que apunta a la división de los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial).

Además, criticó a las autoridades políticas y religiosas, actitud muy común en el pensamiento ilustrado de la época. Cabe mencionar que la Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual europeo del siglo XVIII. Actualmente, este trabajo es un referente mundial para científicos sociales y abogados.

Para saber mas:

Principales obras

Lector y escritor competente, difundió sus ideas a través de numerosas obras, entre las que destacan las siguientes:

- Letras persas (1721)

- Consideraciones sobre las causas de la grandeza de los romanos y su decadencia (1734)

- El espíritu de las leyes (1748)

Citas

- «El estudio fue para mí el remedio soberano contra el disgusto de la vida, no habiendo disgusto que una hora de lectura no me haya consolado.. «

- «Los logros son fáciles de hacer, porque los hacemos con todas nuestras fuerzas; son difíciles de preservar, porque los defendemos con solo una parte de nuestras fuerzas. «

- «Si solo quisiéramos ser felices, no sería difícil. Pero como queremos ser más felices que los demás, es difícil, porque pensamos que los demás son más felices de lo que realmente son.. «

- «Los viajes dan una gran apertura a la mente: salimos del círculo de los prejuicios del país y no nos sentimos dispuestos a asumir los de los extranjeros.. «

- «La corrupción de los funcionarios del gobierno casi siempre comienza con la corrupción de sus principios.. «

- «Siempre hemos visto buenas leyes, que hicieron crecer una pequeña república y luego convertirse en una carga para ella, después de un gran tiempo.. «

- «Es necesario conocer el valor del dinero: los pródigos no lo saben y los avaros menos aún. «

Curiosidad

- Montesquieu también contribuyó a la concepción de la famosa Enciclopedia (Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers), junto con Denis Diderot (1713-1784) y Jean le Rond D’Alembert (1717-1783).

Las obras

Trabajos mayores

Letras persas

“En Colonia en Pierre Marteau” (actualmente en J. Desbordes, Amsterdam), 1721; nueva edición corregida y ampliada, ibidem, 1755. (Bibliografía en la edición crítica establecida por P. Vernière, “Classiques Garnier”, 1960.)

Consideraciones sobre las causas de la grandeza de los romanos y su decadencia

Ámsterdam, J. Desbordes, 1734; nueva edición, París, 1748. (Camille Jullian edition, Hachette, 1896; H. Barckhausen, Imprimerie nationale, 1901; J. Ehrard. Garnier-Flammarion, 1968.)

Del espíritu de las Leyes

Ginebra, Barrillot et fils, 1748; nuevas ediciones revisadas, ibidem (en realidad París, Huart y Moreau), 1749 y 1750; edición póstuma «revisada, corregida y considerablemente ampliada por el autor», Londres, 1757. (Édition J. de Brethe de La Gressai, Les Belles Lettres, 4 volúmenes, 1950-1961; textos seleccionados, presentados y anotados por J. Ehrard, Ediciones Sociales, 1969.)

Otros trabajos

historia verdadera

Edición R. Caillois, “Textos literarios franceses”, Ginebra, Droz, 1949.

Prueba de sabor

Edición Ch. J. Beyer, ibidem, Ginebra, Droz, 1967.

Trabajos completos

Ediciones R. Caillois, Gallimard, “Biblioteca de la Pléiade”, 2 volúmenes, 1949-1951.

Éditions André Masson, Nagel, 3 volúmenes, 1950-1955 (volumen I: reproducción de las obras completas de 1758; volumen II: Mis pensamientos, Geographica, Spicilège, Voyages; volumen III: obras varias, correspondencia, etc.); ediciones Daniel Oster, «Integrale», Editions du Seuil, 1964.