Tabla de contenidos

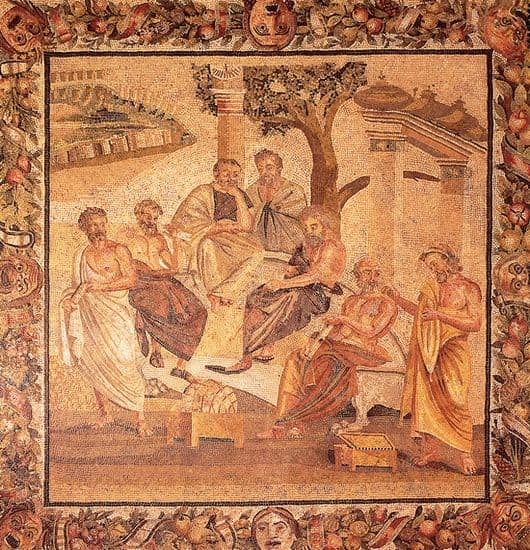

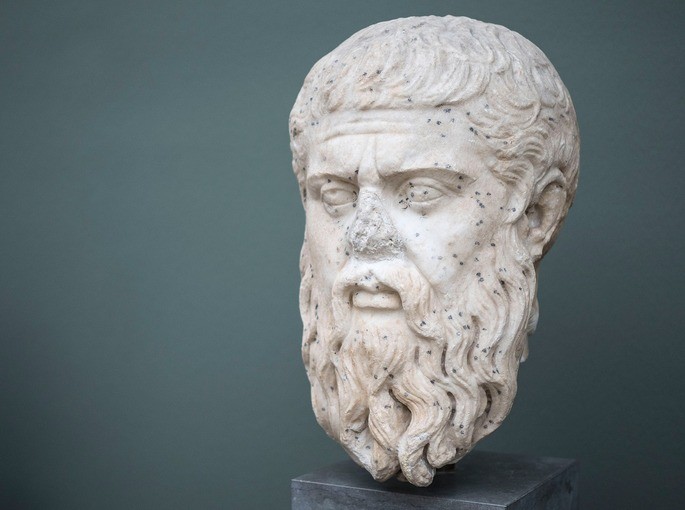

Platón (428 aC-347 aC) fue un filósofo griego, considerado uno de los principales pensadores de su época. Discípulo de Sócrates, trató de transmitir una profunda fe en la razón y la verdad, adoptando el lema de Sócrates «el sabio es el virtuoso».

[ width=»885″]

Platón nació en Atenas, probablemente en el año 428 aC. De familia noble, estudió lectura, escritura, música, pintura, poesía y gimnasia.

1. La vida de Platón

Proveniente de una familia noble, Platón nació alrededor del 427 aC y vivió ochenta (u ochenta y un años: una biografía pitagórica prefiere este número, que es el cuadrado de 9). Tenía dos hermanos (Adimante y Glaucon) y una hermana, Potoné, cuyo hijo, Speusippe, asumirá la dirección de la Academia.

Critias, uno de los Treinta, es decir, el consejo que gobernó Atenas a través de un régimen de terror en el 404 aC, era su tío materno. Todos estos personajes aparecen en los diálogos.

1.1. Asociación de Sócrates

Platón tenía veinte años cuando, hacia el 407 a. C., conoció a Sócrates, que entonces tenía sesenta y tres. Las relaciones entre los dos hombres durarán ocho años, hasta el 399 a. AD Atenas condena a Sócrates a beber cicuta. Según el Fedón , Platón, enfermo, no podrá asistir a los últimos momentos de aquel cuya muerte fue para él la experiencia de la injusticia misma, de la que le afloró toda la seriedad de la filosofía así como su vocación política.

1.2. Los primeros diálogos

Tras la muerte de Sócrates, Platón parte durante un tiempo hacia Megara, donde Euclides el Socrático y su grupo le dan la bienvenida. De regreso en Atenas, escribió sus primeros diálogos y reunió a su alrededor un primer círculo de amigos y alumnos que presagiaban la Academia.

1.3. viajes mediterraneo

Luego siguieron algunos años de viajes. El primero lo lleva a Egipto (allí va, se dice, negociando un cargamento de petróleo que quiere vender a Naukratis), luego a Cirene, donde conoce a uno de los protagonistas del futuro Teeteto , Teodoro, el matemático, y Aristipo de Cirene, que había estado cerca de Sócrates.

Un segundo viaje lo lleva al sur de Italia, donde quiere conocer al pitagórico Arquitas, probablemente menos (como sugieren algunas tradiciones) para iniciarse en alguna doctrina secreta que simplemente para conocer a quien había establecido en Tarento un gobierno cuyos principios se basaban sobre filosofía.

Invitado por Dionisio el Viejo, tirano de Siracusa, Platón llega entonces a Sicilia. Pero su estancia en la corte del tirano, donde reina una vida muy disoluta, será breve: pronto un conflicto lo opone a Dionisio, quien automáticamente lo mete en un bote. Este primer episodio siciliano de Platón conoce un giro final. El barco se detiene en Egina, donde Platón es retenido como esclavo, pero, reconocido por una tal Annicéris encontrada en Cirene, finalmente es redimido y liberado. Regresó a Atenas en el 387 a.

1.4. fundación de la academia

La Academia tiene personalidad jurídica propia, cuenta con alojamiento para estudiantes y, además de aulas, un museo donde se guardan libros y objetos científicos. Jenócrates, Heráclides du Pont, Eudoxus de Cnidus, Speusippus, Aristóteles se encuentran entre los maestros. No parece que el diálogo socrático sea el único método de enseñanza vigente allí: no se excluye el recurso al libro (como lo demuestra la existencia de escritos del propio Platón) ni la exposición continua, como parece ser el caso de las doctrinas no escritas de Platón que transmitió Aristóteles.

La influencia de la Academia es considerable. Venimos de todas partes del mundo griego para adquirir allí una filosofía cuyo objetivo declarado es político: establecer la justicia .

1.5. Experiencias políticas en Sicilia y regreso a Atenas

Dionisio el Viejo murió en el 367 a. C. y su hijo, Dionisio el Joven, lo sucedió. Dion, cuñado del primero, propone entonces a Platón (del que fue alumno) volver a Siracusa. Algunos dicen que la República acaba de ser escrita y que Platón ve en esta oferta la oportunidad de poner a prueba sus principios, comprometiéndose a hacer del joven tirano un filósofo. Por lo tanto, confió el cargo de la Academia a Eudoxo. Pero la cálida bienvenida rápidamente da paso a la desconfianza. Dion y Platón son sospechosos de querer ejercer el poder por cuenta propia. El primero es entonces exiliado, y Platón permanece durante algún tiempo prisionero en el palacio real, hasta que, obligado él mismo a partir para una expedición militar, Dionisio decide liberarlo. Esta es la segunda aventura siciliana.

Platón permaneció entonces seis años en Atenas. Sin embargo, en el 361 aC, Dionisio recuerda esto. «Mientras que en el lado siciliano como en Italia me empujaron hacia uno mismo, ¡en el lado de Atenas fui empujado a fuerza de oraciones! Dice la Carta VII . Platón, por lo tanto, confía la Academia a Héraclides du Pont y parte para Siracusa, donde es de nuevo la disputa con Dionisio, quien le asigna una residencia. Hace falta la intervención de Arquitas de Taranto, que incluso envía un barco para traerlo de regreso a Atenas, para que pueda salir sano y salvo de esta tercera y última aventura siciliana.

Platón ahora permanecerá en Atenas, donde continúa enseñando y escribiendo. Estaba completando las Leyes cuando murió, alrededor del 348 a.

2. La obra escrita de Platón

Se han conservado todos los escritos filosóficos de Platón, lo cual es excepcional para un autor antiguo. Veintiocho obras -diálogos- se consideran auténticas hoy.

Se acepta comúnmente una clasificación de los diálogos en tres grupos aproximadamente cronológicos.

2.1. Diálogos de jóvenes

El conjunto de estos diálogos propiamente socráticos incluye todo lo que Platón escribió antes de emprender sus viajes (390 a. C.), a saber, el Hipias Menor (Du lie) , el Hipias Mayor (Du beau) , el Ión (sobre la Ilíada ), el Protágoras (sobre los sofistas), la Apología de Sócrates , el Critón (Del deber), el Alcibíades (De la naturaleza del hombre) , el Cármides (De la sabiduría) , Lachès (Del coraje) , Lysis (De la amistad) , Euthyphron (De la piedad), el Gorgias (Sobre la retórica) y el primer libro de la República, que, antes de servir de prefacio a esta gran obra, habría constituido, bajo el título de Thrasymaque , un diálogo independiente.

2.2. Los diálogos de la madurez

Este segundo grupo, ligado más a la enseñanza de la Academia que a la memoria de Sócrates, finaliza en el momento de la segunda estancia de Platón en Siracusa (361 a. C.). Incluye Ménexene (De la oración fúnebre) , Meno (De la virtud) , Eutidemo (De la erística) , Cratylus (De la corrección de los nombres) , Banquete, Fedón (Del alma), la República (De la justicia) , el Fedro (De la belleza) . A este grupo hay que unir dos diálogos en los que Platón critica el eleatismo de la escuela socrática de Megara: el Teeteto (De la ciencia) y el Parménides (De las ideas) .

2.3. Los últimos diálogos

Este último grupo incluye el Sofista (Del Ser) , el Político (Del Reino) , Timeo (De la Naturaleza) , Critias (De la Atlántida) , que está inacabado, Philèbe (Del placer) y las Leyes (Legislación) .

3. La filosofía de Platón

3.1. Mayéutica, o el arte de dar a luz a los espíritus

La forma de diálogo que Platón dio a sus escritos no encuentra su justificación en el solo recuerdo de las entrevistas que había animado Sócrates; también se vincula -más allá de la anécdota- al método pedagógico que Platón presenta como herencia filosófica de Sócrates, la “maïeute”, la comadrona de los espíritus.

El interrogatorio de Sócrates lleva al interlocutor a darse cuenta de que no sabe lo que creía saber. De esta manera, lo invita a explicitar lo que tiene en mente: si esta explicación, este “parto” es posible, entonces el pensamiento prueba su consistencia. El sacar a la luz el pensamiento es como la prueba: si puedo decir por otro lo que pienso, se hace la prueba de que mi pensamiento es realmente pensable.

Esta prueba no es suficiente para mostrar que el pensamiento es verdadero, pero al menos muestra que es lógico. A través de esta formulación del pensamiento en el lenguaje, puede tener lugar el diálogo.

3.2. Diálogo y dialéctica

Platón concibe el diálogo como una búsqueda común de la verdad , común porque no pertenece a nadie.

Contra los sofistas

A diferencia de los sofistas, que veían en el diálogo sólo una justa oratoria, un combate de monólogos cuyo fin se limitaba a reducir al adversario al silencio, el diálogo platónico pretende, de hecho, permitir a los participantes afinar sus discursos con la verdad. .

Los sofistas, al menos como los pinta Platón, son pragmáticos, para quienes sólo cuenta el éxito y que no se preocupan por los valores con escrúpulos: el hombre, decía Protágoras, es la medida de todo.

El platonismo, por el contrario, afirma la trascendencia de la medida. Y no es por la dificultad de los temas abordados, sino porque sus malas disposiciones les llevan a rechazar esta trascendencia sin la cual la palabra verdad ya no tiene sentido, que los sofistas terminan con una aporía (contradicción insoluble) la mayoría de los diálogos. en el que participan.

Partir de la propia ignorancia

El que habla no puede dar la medida: sólo puede someterse a ella. El diálogo platónico es una especie de entrevista sin maestro , el erudito ( sophistês ) no tiene cabida en él, y no se profesa más que ignorancia, profesión que constituye el momento inaugural de la filosofía en cuanto que es amor ( philia ), por lo tanto deseo. , por lo tanto falta de conocimiento ( sophia ).

Pero un conocimiento que es conocimiento verdadero, mientras que el de los sofistas, al estar disociado de la verdad, es sólo aparente. El sofista no quiere saber, quiere vender lo que hace pasar por su saber. Si el motor del discurso sofista es financiero, el del diálogo platónico es erótico: ese deseo de verdad en el que Platón muestra, al mismo tiempo que la verdad de todo deseo, el verdadero deseo. Esto es lo que, según el relato del Banquete , Diotima le habría enseñado a Sócrates: “La sabiduría está entre las cosas más bellas y es a lo bello que el Amor relaciona su amor; de donde se sigue que el Amor es necesariamente un filósofo. «

Ir más allá de la apariencia

Esta oposición histórica y metodológica de Platón y los sofistas redobla la oposición de dos mundos (sensible e inteligible), que constituye el marco del sistema platónico.

Los sofistas están vinculados a los filósofos , literalmente los «amigos de la opinión pública», cuyos discursos se basan en el conocimiento sensible y aparente de las cosas materiales. La filosofía, por el contrario, será esencialmente paradójica , oponiendo la realidad a las apariencias y la ciencia a las opiniones. En consecuencia, el diálogo platónico será cada vez un intento de elevarse por encima de la multiplicidad de las apariencias y acceder a la realidad inteligible.

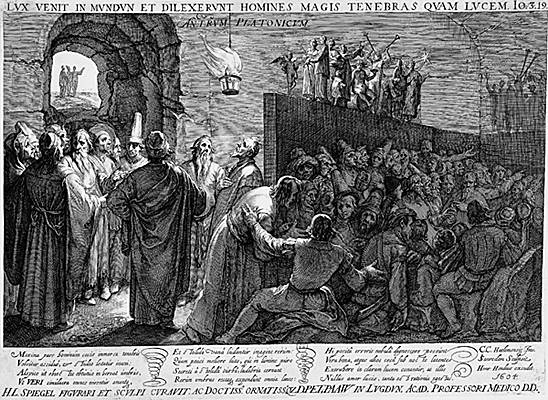

3.3. La alegoría de la caverna: alejarse de las opiniones falsas

La primera escena, o primera etapa, presenta a hombres encadenados en una cueva, de espaldas a un fuego que proyecta, en la única pared que ven, la sombra de objetos por los que se desplazan los porteadores (Platón especifica la naturaleza: «estatuas y otros figuras de piedra o madera, y toda clase de objetos hechos por la mano del hombre»).

El hábito, junto con el hecho de que nunca han visto, o recuerdan haberlo visto, nunca más, les hace confundir estas sombras con la verdad misma.

El segundo paso, que se propone romper esta primera ilusión, será pues doloroso: describe los sufrimientos que experimentarían estos esclavos si alguien descendiera para liberarlos de sus cadenas y los obligara a volver la mirada en dirección al fuego, para ver la existencia de más objetos reales y reconocer que sólo habían visto una sombra de ellos.

Pero el deslumbramiento impide este reconocimiento, y habrá que, en un tercer paso, esta vez hacerlos salir de la caverna para que empiecen a aceptar la evidencia de realidades de mayor grado de verdad (las estatuas y otras figuras), de que los objetos que desfilaban frente al fuego (las sombras) eran sólo una imagen.

Finalmente, cuando se hayan acostumbrado a estas realidades, la cuarta etapa les dará acceso a la contemplación directa del Sol, que les permite existir con su calor y darse a conocer con su luz. Luego descienden a la cueva para emancipar a quienes no los siguieron, pero, deslumbrados esta vez por la oscuridad, su torpeza los convertirá en objeto de todas las risas, incluso -si se vuelven vergonzosos- de abusos que pueden llegar a la muerte.

3.4. De lo sensible a lo inteligible

Las cuatro etapas de esta alegoría describen cuatro grados de ser y los cuatro modos de conocimiento que les corresponden.

Los dos primeros pertenecen al mundo visible: son ante todo las imágenes o copias, a las que corresponde la simulación; son entonces las cosas visibles mismas las que son el correlato de una especie de fe perceptiva. Los dos últimos constituyen el mundo inteligible que comienza con las matemáticas, es decir, el razonamiento discursivo realizado sobre la base de hipótesis, mientras que el verdadero intelecto no supone nada, sino que relaciona todo con el principio supremo ( arkhê ) que es la idea del Bien. .

Por un lado, pues, el mundo de lo que aparece ( phainomenon ), de las imágenes ( eikones ) o de los ídolos ( eidola ); por otro, el mundo de lo que es , el mundo de las Ideas, cuya propiedad es ser invisible, es decir pensable ( noumena ).

El mito de la Caverna describe el camino que conduce del uno al otro, «de lo que deviene, hacia lo que existe» – un camino por el cual «lo mejor del alma» accede a la contemplación de «lo más excelente del realidad».

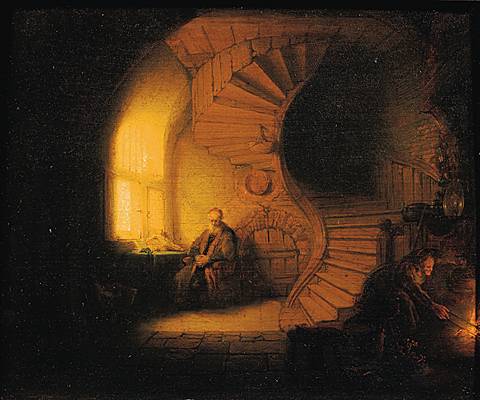

3.5. Filosofar es aprender a morir

Esta liberación es la ocasión de la reminiscencia , por la cual el alma redescubre las Ideas de que se nutrió, cuando seguía, en el lugar supraceleste, la procesión de los dioses; la vida corporal había sofocado entonces este recuerdo.

Los amigos de la sabiduría son, pues, los enemigos del cuerpo concebido como obstáculo a la elevación hacia lo inteligible. Es necesario, pues, invertir los valores comunes: en ese mundo invertido que es el platonismo, la vida real corresponde a lo que la opinión común cree que es la muerte, es decir, el estado en que el alma renace o resucita cada vez que se separa de nuevo de su tumba corporal.

El mundo de las Ideas es en verdad la patria del alma ; entre las Ideas y el alma existe un estrecho parentesco: indestructibles e indivisibles, escapan tanto a los sentidos como al devenir.

3.6. «Que aquí nadie entre si no es agrimensor»

Este ascetismo se basa en un cierto número de intermediarios que aseguran el paso de un mundo a otro. El amor fue uno de ellos, por el cual Sócrates ganó su séquito para la filosofía, ya que, del amor carnal de un cuerpo en un principio, se convirtió en amor de la invisible belleza ideal y, por la procreación, de la inmortalidad.

Pero, en el marco más institucional de la Academia, Platón prefiere sustituirla por las matemáticas : también ellas, partiendo de figuras sensibles, terminan con la intuición de «figuras absolutas, objetos cuya visión no debería ser posible para nadie más que por la medios de pensamiento”. Tal es el significado de la inscripción que apareció en el frontón de la Academia: «¡Que nadie entre aquí a menos que sea un agrimensor!» »: Antes de dedicarse a la filosofía, primero debe haber liberado su alma por medio de las matemáticas.

Sin embargo, las matemáticas, necesarias para la ciencia, no le bastan: sus principios son hipótesis de las que no pueden responder, como tampoco pueden, en consecuencia, responder de las conclusiones que extraen de ellas por vía deductiva.

Sólo la dialéctica conduce a la comprensión de los principios en sí mismos; sólo ella puede justificar plenamente sus propuestas vinculándolas a este principio supremo que Platón llamó el Bien y que, en la caverna, representó por el Sol.

3.7. Tras la búsqueda de la verdad, la explicación del error.

Los últimos diálogos, llamados «dialécticos» ( el Fedro, el Parménides, el Sofista, el Político, el Philèbe ), buscan comprender cómo es posible el error. Ya no se trata de partir de los ejemplos para captar lo que les es común y así acceder a su Esencia, sino de comprender cómo es posible equivocarse, es decir decir lo que no es . La reflexión ya no se refiere sólo a las Ideas mismas: se trata de comprender cómo se relacionan entre sí.

En Parménides , el filósofo Parménides de Elea pone en aprietos al joven Sócrates al cuestionar la coherencia de una filosofía que establece una clara separación entre lo sensible y lo inteligible.

A partir de los cinco géneros que son el Ser, el Reposo, el Movimiento, el Mismo y el Otro, el Sofista , por su parte, desarrolla la participación de las Ideas entre sí, su mutua implicación. Descanso y Movimiento son, sin duda, demasiado excluyentes para mezclarse de alguna manera, pero ambos, en cuanto son, participan del Ser y, cada uno de los tres también puede decirse que es otro de los otros y lo mismo que él mismo, todos participan ambos. en el Mismo y en el Otro. Se sigue que se puede decir del Ser algo distinto del Ser; alrededor de cada Ser prolifera el otro, el No-Ser.

Entonces se pueden adelantar dos conclusiones:

– así como los seres sintientes están determinados por su participación en Ideas, así las Ideas dependen unas de otras según relaciones jerárquicas; la Idea de Justicia participa, por ejemplo, de la Idea de Virtud. La única Idea que no participa de ninguna Idea es aquella de la que dependen todas las demás: la Idea del Bien;

– si no respetamos estas relaciones, sino que mezclamos cualquier Idea con cualquier otra, corremos el riesgo de caer en el error diciendo lo que no es – lo que el sofista.

3.8. Filosofía y Mito

La búsqueda de la verdad va acompañada de una aguda conciencia de los límites del conocimiento. De modo que la filosofía de Platón recurre al mito. Estas secuencias narrativas que puntúan muchos diálogos tienen diferentes estatus. Se pueden distinguir tres principalmente.

En primer lugar, Platón retoma los mitos populares: al comienzo de Fedro , Sócrates dice que, sin conocerse a sí mismo, no puede pretender saber si lo que se dice de los Hipocentauros, las Gorgonas o Pegaso es verdadero o falso. La sabiduría popular quizás no sea más aberrante que muchas sutilezas (distinciones sutiles).

Entonces, el mito es un método de representarse a uno mismo lo que no se puede saber . De nuevo en el Fedro , después de haber demostrado la inmortalidad del alma, Sócrates demuestra que no es posible saber qué le sucede después de la muerte: la única forma de hacerse una idea es imaginar lo que no sabemos a partir de lo que sabemos. es el mito del enganche alado.

No podría haber ciencia del devenir, es decir, física científica. El mito cosmológico (como el del Timeo ), por el mismo objeto que le es propio, no podía ser otra cosa que una opinión de la que no cabe esperar más que verla armónicamente concordar con la ciencia del Ser.

Finalmente, el mito puede ser una ilustración evocadora de lo racionalmente establecido de antemano; así, el mito de la Caverna, al comienzo del libro vii de la República , expone la distinción entre sensible e inteligible establecida en el libro vi .

4. platonismo

4.1. Una posteridad real pero diversa

¿Qué es el platonismo? En la medida en que, desde Platón, la filosofía ha sido metafísica, oponiendo lo sensible a lo inteligible y sometiendo lo primero a lo segundo, toda filosofía es por destino platónica.

Sin embargo, no dejaba de variar lo que representaba el nombre de Platón, entre quienes, durante la historia de la filosofía, lo invocaron. El platonismo está sujeto a la historia de la transmisión del texto de Platón y varía según la libertad de las traducciones y comentarios, a través de los cuales se realiza y según el o los de los diálogos a los que se refieren.

4.2. La academia: lo nuevo y lo viejo

La escuela que había fundado Platón sobreviviría a su fundador durante casi diez siglos. Es cierto que no se necesitaron tres para que la educación allí dispensada perdiera toda conexión con la doctrina del filósofo.

Hay una distinción entre la Vieja y la Nueva Academia .

Los escolares, o directores, de la Antigua Academia eran:

– Espeusipo, sobrino de Platón (del 348 al 339 a. C.)

– Jenócrates (del 339 al 315 a. C.)

– Polemón (del 315 al 269 a. C.)

– Cajas (del 269 al 268 a. C.).

Todos orientan el platonismo hacia una metamatemática que, extendiendo las doctrinas no escritas de Platón sobre los números, lo acerca al pitagorismo (→ Pitágoras).

La Nueva Academia fue educada por Arcilao de Pitane, Lacydes, Télécles, Evandre, Hegesinus, Carnead, Clitomachos y Philo de Larissa (quien murió alrededor del 85-77 a. C., en Roma). Entonces se critica el dogmatismo platónico o se inclina hacia el escepticismo.

La consigna de Sócrates, «Sé que no sé nada», se interpreta en un sentido diferente. Ya no significa el asombro, fuente del deseo de saber, sino la desilusión de quien renuncia a buscar la verdad.

4.3. platonismo romano

Se puede dudar, además, de que, si la Academia hubiera sido más fiel a la doctrina de su fundador, el platonismo hubiera tenido alguna posibilidad de penetrar en Roma. “Platón, este dios para nosotros” (“ Platón deus ille noster ”), escribe Cicerón a Ático ( iv , 6). Pero esta admiración que Cicerón no le ahorra a Platón, es por la belleza de los escritos, por la nobleza de la vida de Platón, y no por su filosofía, que Cicerón las porta.

Rasgo dominante de toda la filosofía romana, el eclecticismo caracterizará también a este platonismo, que seguirá coexistiendo con el estoicismo, el epicureísmo o el aristotelismo. Y varios elementos místicos tomarán rápidamente la cima, mostrando una convergencia de platonismo y pitagorismo, por lo demás a menudo ya iniciado. Es esto lo que surge en particular del pensamiento de Filón de Alejandría, del legendario Apolonio de Tyana, de varios escritos de Plutarco, de las obras filosóficas de Apuleyo (autor de De Platone [Sobre Platón] ) y sobre todo de las doctrinas gnósticas. , de inspiración judeocristiana o “egipcia”, que se multiplican a partir del siglo I d.C. (Numenio de Apamea, Ammonios).

4.4. El neoplatonismo al final de la Antigüedad

Plotino fue, en Alejandría, alumno de Amonio. Por el contexto en el que se desarrolla, el neoplatonismo aparece ligado a una religiosidad profundamente mística. En Roma como en Alejandría, también irá acompañada de prácticas mágicas más o menos esotéricas, todo tipo de misterios, etc. Reunirá en una semiclandestinidad a las religiones orientales, cada vez más sofocadas por el progreso del cristianismo.

Entonces Plotino es ante todo un místico que simplemente pide que el lenguaje filosófico sea injertado, para formalizarlo, en una experiencia previa. Una empresa que, además, no puede alcanzar la esencia de esta experiencia: lo absoluto, de hecho, escapa por completo al orden del discurso. Con Plotino, la filosofía es al «éxtasis» místico lo que las matemáticas fueron a la filosofía con Platón.

Pórfido (Plotino que ayudó a gobernar la escuela que fundó en Roma), Amelios, Jámblico, Proclo y especialmente Damaskios Por último, prolongar el pensamiento de Plotino a VI º siglo.

4.5. neoplatonismo renacentista

Es el poeta y humanista Petrarca (1304-1374) sobre todo quien reaviva el interés por Platón. No es que haya tenido nunca un conocimiento profundo o extenso del platonismo, pero, a través de sus escritos e investigaciones, fue el principal iniciador del despertar del platonismo. Tras su muerte, aparecerán las traducciones de Leonardo Bruni ( Fedón , 1405; Gorgias , 1409; Critón, Lettres, 1423; Apologie , 1424).

Entonces opondremos a este Platón redescubierto a un Aristóteles que había usurpado su lugar durante demasiado tiempo; esto es lo que hizo Gemist Pletho en 1439 y el cardenal Bessarion en 1469, con In calumniatorem Platonis . Luego vendrá Marsilio Ficino, fundador de la Academia Florentina, a través de la cual este platonismo llegará a toda Europa.

Para más información, ver el artículo humanismo.

Sabemos que el nacimiento de la física matemática está ligado a este renacimiento del platonismo; en su Diálogo sobre los dos sistemas más grandes del mundo, el astrónomo y físico italiano Galileo rechaza el aristotelismo y vincula el futuro de la ciencia al platonismo.

Algo del pensamiento de Platón, de forma ciertamente un tanto resumida, sin coincidencias con el ámbito filosófico del platonismo, ha pasado al lenguaje cotidiano, para designar un sentimiento desprendido de lo sensible, en este caso de lo sensual: “l’amor platónico”.

[ width=»882″]